良い借金と悪い借金があるが住宅ローンは良い借金

どうも「口を開けばカネの話」千日です。前回の記事を多くの方にシェアして頂きました。

今回の水害で、愛着のある家を失って住宅ローンだけが残り「もう駄目だ…」と肩を落としているひとに、またこれから家を買うひと、今住宅ローンを返済中のひと、一人でも多くの人々にシェアしてほしい情報です。

ただ一方で、こういうツイートも見かけました。

住宅ローンを組む人、バカだから。

ま「バカと言う者がバカ」なので、このツイート主が本当のバカかどうかは今回のテーマにはしません。『バカだから。』という侮蔑の言葉は、自分がバカではないという前提で発せられます(バカに相手の知能の程度を量ることはできませんから)が、そもそも自分がバカじゃないことを自分で知る術はないのです。

大事なことは住宅ローンで家を買ったわたし達が、後になってから…

住宅ローンで家を買うなんて、バカなことは止めておけばよかった…

と、後悔しないか?ということです。まず、結論を先に言いますね。

- 住宅ローンで持ち家を持つことは、自分の貸借対照表を持つことです。

- 資産と負債のリスクをコントロールするには知識が必要です。

- この2018年現在において、住宅ローンは良い借金です。

つまり、バカなことではありません。しかし、リスクに対する知識を持たず、準備をせずに購入すると後悔するかもしれませんね。

では始めましょう。

- 良い借金と悪い借金があるが住宅ローンは良い借金

住宅ローンで家を買う=自分の貸借対照表を持つ

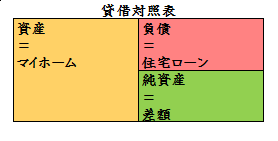

住宅ローンで家を買うということは貸借対照表で表すことが出来ます。貸借対照表というのは、企業の財政状態を表す決算書です。

- 左側の資産は財産です。所有している現金や預金、不動産などです。

- 右側の負債は借金です。住宅ローンなどがそれにあたります。

- その差額が純資産です。これが多くあれば安心で、マイナスになってしまう状態を「債務超過」といい、会社であれば倒産してしまいます。

持家に住むということは、言ってみれば、自分の貸借対照表を持つということです。

- メリット:賃貸物件に住むより安い支出の負担となることが多いです。

- デメリット:不動産の所有に伴うリスクと住宅ローンを負うことになります。

貸借対照表を持ちたい人と持ちたくない人

要するにこういう事なのかなと思います。SomewhereタイプとAnywhereタイプという分類をご存じでしょうか。

- Somewhereタイプ=どこかに定住して暮らす人

- Anywhereタイプ=世界のどこでも暮らせる人

Somewhereタイプの人は国や地域、社会、会社などの何らかの場所「1つ」に所属しているという意識が強く「その中間にいる人」や「どこにも属している感覚がない人」に対して厳しい目を向けがちです。

対してAnywhereタイプは、自分の勤める会社が倒産しようと、日本経済が破たんしようと、原発事故や北朝鮮の核ミサイルで日本列島そのものが居住不能になろうと、かねてから用意してたハワイのコンドミニアムとかに住居を移せば問題ないヨ、なんて感じの人達です。ホリエモンみたいな人ですね。

こうした志向というのは、そう簡単に変わるものではありませんので、行ったり来たりすることが無いです。

- 貸借対照表を持ちたい人=家を買いたい。

- 貸借対照表を持ちたくない人=家なんか欲しくない。

互いが互いに対して厳しい目を向けがちなのですが、実のところ、それは単なる志向の違いでしかないのだと思います。

不動産の所有に伴う資産のリスクと住宅ローンの負債のリスク

住宅ローンで家を買うなんてバカだという人は、このリスクを負うデメリットの面を言ってることが多いですね。詳しく見ていきましょう。

不動産の所有リスク=資産価値が下がるリスク【資産のリスク】

不動産の所有に伴うリスクは、主にその資産価値が下がるリスクです。

マイホームは土地と建物で構成されますけど、特に建物は古くなるにつれてどんどん価値を下げていきます。新築だったりすると、買って中古になった瞬間に3割減とか言われてますよね。

それに土地にしても、これから人口減少社会に突入していき、今でも空き家問題などが顕在化しているほどです。建物よりは緩やかにですが価値は下がっていくでしょう。

価値の下がらない家を買うための知識

なので、出来るだけ市場価格の下がらない家を買いたいですよね。

地価については、今後上がるところと下がるところの差が大きくなり、最終的には人口減少のため全体的に下がっていくでしょう。長期的な視点で下がりにくい地域を知るための知識がこちらです。

建物については、戸建てならば自分でメンテナンスできますが、集合住宅では管理組合のレベルによって雲泥の差が生じます。

物理的に家を失うリスクに対応する知識

災害によって物理的に家を失ってしまう可能性もあります。自然災害の多い日本で家を持つ以上、そうしたリスクに対応する方法を知っておくべきです。

冒頭でもご紹介しましたが、水害によって家を失ったケース、水害が保険でカバーされなかった場合に無料で、財産を残しつつ、ブラックリストに載らずに債務を整理する方法があります。

また、地震大国の日本ではここ数年、頻繁に大きな地震や津波の被害を被ることが増えてきました。地震保険など入っても無駄だ、という人がいますけど、そんなの嘘ですよ。

資産価値のリスクについての根本的な誤解

特に中途半端に会計を知っている人は、資産価値が下がるリスクについてこのように言います。

買った瞬間に債務超過になってしまう。

これ、実は間違った解釈なんですよ。債務超過になって困るのは企業会計です。貸借対照表に例えはしましたが、それは便宜上のもので、企業会計じゃありません。根本が違うのですよ。

この家(資産)でもって収益があるわけではないからです。マイホームから家賃なんて入ってきませんよね?会社経営と個人の家計を混同しないようにしましょう。

たとえこの貸借対照表が債務超過になったとしても、毎月の住宅ローンを払える収入があれば、そのまま住み続ければいいじゃないですか。会社のように破産したりしません。

住宅ローンを続けるための「収入」が安定していて、万が一のリスクに対応するための「貯蓄」が求められるということです。

住宅ローンのリスク=最長35年という未知の期間の約束【負債のリスク】

住宅ローンのリスクは何があってもその金額を返済しなければならないというリスクです。特にその期間は最長35年で、これは誰にとっても未知の期間です。35年の間に社会やその中での自分のキャリアがどうなっていくか?なんて誰にもわかりませんよね。

しかし住宅ローンというのは、将来どうなるかは横に置いておいてとにかく決まった返済額を払い続けることを約束するということなんですよ。

千日はこの住宅ローンのリスクに対応するための情報を量的側面と質的側面の二つの切り口から公開しています。

リスクの量的側面=いくらなら返せるか?

多くの人にとって、住宅ローンほど多額で年数の長い契約は人生初です。そんな初めての契約で最初に分からなくなるのが「本当にこの住宅ローンは自分に返せるのか?」「いくらまでなら住宅ローンを組めるのか?」です。

住宅ローンを組むための4つのルールを知れば自ずと答えが出てきます。

リスクの質的側面=変動金利か固定金利か?

下手したら住宅を選ぶよりも悩むのが住宅ローンの金利タイプ、変動か固定かです。住宅ローンの金利タイプを決めるのは、高さがわからず、下がどうなってるかもわからない崖から飛び出すのに似ています。

それぞれの金利変動リスクの観点から、どうやって決めるのかという方法を解説しています。

また当初固定金利については、とてもクセの強い商品です。リスクの取り方にもクセがありますので、それをマニアックに解説しています。

住宅ローンのリスクの本質

住宅ローンで家を購入するということは?と聞かれたら、私は次のように答えます。

『35年ならば420回、銀行に決まったお金を払うことだよ。』

これが正確な定義でないことは、百も承知です。しかし、住宅ローンで家を購入しているほとんどの人に当てはまる本質だと思います。

最長35年の期間で行う420回の支払いについて、一定期間支払いが滞り、銀行に「この人はもう払えない」と判断されたらどうなるか?家を売却した代金で住宅ローンの返済に充てることを要求されます。

このリスクに対応するために「貯金」という資産と、その源泉になる「収入」に対して妥協の無い意思決定が求められるということです。

持ち家も賃貸もリスクの質量は同じ!その配分が違うだけ

例えば、賃貸物件に住むということは、他人の貸借対照表の資産に対して使用料を払うということです。

- メリット:所有に伴うリスクと住宅ローンから自由で居られる代わりに、

- デメリット:自分で所有するより高い支出を負担する。

というのが賃貸物件に住むということです。

この支出は自分の貸借対照表の現金で賄われます。 例えば病気によるアクシデントで家賃が払えなくなれば、即出ていかなければなりません。

賃貸物件に住むということは、家族の人生と生活を守るために「貯金」という資産と、その源泉になる「収入」に対して妥協の無い意思決定が求められるということです。

ここまで読んで「…あれ?同じこと言ってるんじゃないか?」と思われるでしょう。

賃貸も持ち家も、リスクの質量としては同じなのです。

違うのはその配分です。

賃貸とは生涯賃金とリスクを定年退職後に配分する戦略

定年退職すると、毎月のサラリーの代わりに年金と貯蓄が生命線となります。収入面はどうなるかわからない、でも支出はある程度固定されている。 このリスクを和らげるのは、老後の貯蓄ですね。

つまり、賃貸というのは、定年退職後にリスクを取り、生涯賃金を定年後のためにより多く配分していくという戦略をとることになります。

持ち家とは生涯賃金とリスクを定年前の現役時代に配分する戦略

最長35年、420回の住宅ローンのミッションに失敗すると家を取り上げられ、その時点からゼロスタートを強いられます。

その代わり、定年後は維持費(管理費、修繕積立金、固定資産税)だけで住居を維持し続けることが出来ます。

つまり、持ち家というのは、現役時代にリスクを取り、生涯賃金を現役時代により多く配分していく戦略です。

ただ、これからの人口減少社会で年金がどこまで減るか全く見えません。現役時代に多く配分しすぎて、定年後の最低限の貯蓄すら無くなってしまうというリスクに対してもケアしなければなりません。

まとめ~住宅ローンは良い借金

これまで、「借金は良くない」と教えられてきた人が大半だと思いますが、住宅ローンは「良い借金」です。

- 生活の基盤になる住宅の調達資金。

- 利息が桁違いに安い。

あくまで前向きなものです。

また、住宅ローンを借りて住居を買う人には住宅ローン減税という税金のキャッシュバックがありますので、当初の10年は逆に儲かってしまうほどなのです。

なので、即金で買える資産がある人でも、あえて住宅ローンを借りて家を購入するのが常識です。

今後2019年には消費増税も控えていますが、それによって消費が冷え込まないように、こうした減税の拡充が予定されています。

住宅ローンを賢く利用することでむしろ安く住居を確保できるという人も多いのです。けしてバカではありません。

以上、千日のブログでした。

《あとがき》

住宅ローンをはじめ、貸金の債権者というのは基本的に担保の資産が無くなっても最後まで回収しようとするものです。

災害など、誰のせいでも無い理由で家が無くなっても、債務者が払えなければ自己破産するしか無いというのが今までの常識でした。

しかし、2015年からは自然災害債務整理ガイドラインで指定された大災害なら、無料で財産を残しながら、ブラックリストに載らず債務整理できるようになっているのです。

これは、住宅ローンで持ち家を持つときの資産側のリスクを大きく下げる効果がありますよね。

このガイドラインについての情報も含め、千日のブログで紹介しているマイホームの購入と住宅ローンのノウハウを一冊にまとめたのがこちらの本です。

全国の大型書店と通販で発売中です。ブログでは、さまざまなエントリーに分散してしまいがちな情報を分かりやすく整理し、よりすぐりのノウハウと考え方をまとめた本です。

是非ぜひ、お手にとって頂ければ嬉しいです!

2018年7月16日

毎月更新!千日太郎の金利先読み住宅ローンランキング

毎月更新!年齢、年収別の最適住宅ローンランキング➤姉妹サイト「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」へ

| ランキング | 年齢 | |||

|---|---|---|---|---|

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |

| 新規借入 | 20代800未満 | 30代600未満 | 40代600未満 | 50代1000未満 |

| 30代600~1200 | 40代600~1200 | 50代1000以上 | ||

| 20代800以上 | 30代1200以上 | 40代1200以上 | ||

| 借り換え | 20代借換 | 30代借換 | 40代借換 | 50代借換 |

| 団信 | 20代団信 | 30代団信 | 40代団信 | 50代団信 |

千日太郎おすすめ住宅ローン

あわせて読みたいお勧め記事

- 30代後半で年100万円貯金できてない人は住宅ローンを完済できない説

- 家・マンションの買い時はいつ?AIで地価予測したら意外な町が上昇する⁉

- 終身雇用が終わってるのに35年の住宅ローンで住宅を買うなんてバカなこと?

- 今後50:50の共働き夫婦が住宅ローンの主流になる!年収と世帯年収のギャップでリスク増大

- 年収ごとに住宅ローン金額や購入価格の相談事例を整理すると色んなことが見えてきた!

- 住宅ローンのプロがマニアックに答える2018年の固定期間別(3年10年20年)攻略法

- 家を買う建てるお得タイミングは2020年~2022年⁉消費増税、東京五輪、生産緑地問題の影響とは?

- 30代前半までに借りる住宅ローンは変動金利か固定金利か?決め方を解説

- 30代後半~40代前半で借りる住宅ローンは変動金利か固定金利か?決め方を解説

- 40代後半~50代で借りる住宅ローンは変動金利か固定金利か?決め方を解説

- 金利動向に翻弄されない住宅ローンはフラット35+メガ/ネット変動+地銀信金当初固定

住宅ローン無料相談ドットコムではご相談者の年齢層別にカテゴリーを設定してます