地震保険は住宅をキャッシュで買う人を除き必要です

地震保険は保険商品ではなく社会インフラ

地震保険とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失する損害を補償する地震災害専用の保険です。

火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。そして住宅ローンを借りるには火災保険が必須です。

だからか、多くの人が地震保険を『保険商品』のように考えているんです。しかしそれは誤解です。地震保険はそもそも商品としては成り立たない保険なんですよ。

震災と火災の根本的な違いってわかります?

- 震災は天変地異でありエリア災害、被害の範囲はどこまでも広範囲になる。

- 火災は人災であり個別災害、延焼があったとしても範囲は限られる。

大規模な地震が発生した場合に対応できる保険を、民間の保険会社はつくることが出来ません。ビジネスとして成立しないんです。

例えば東日本大震災で支払われた地震保険の保険金は東北、関東、北信越などで75万件以上、1兆2,000億円を超える金額となりました。

1兆円というと、スーダン、シリアなどの小さな国の国家予算レベルです。

- そんなお金がいつ必要になるか予測できない

- もし発生した時に払えなければ倒産する

どうです?全く割に合わないというより、民間には無理です。

ですから、火災保険の保険約款では通常、地震・噴火・津波によって生じた火災による損害を免責事由としているんです。

でないと、保険商品として成立しないんです。

1923年9月1日の関東大震災や1964年6月16日の新潟地震で、火災保険は罹災者救済策として役立ちませんでした。

そこで地震保険に対する社会的要望が高まり、新潟地震から2年後の1966年(昭和41年)から地震保険に関する法律と地震再保険特別会計法が施行され、地震保険が実現したんです。

つまり、地震保険は損害保険会社の保険商品ではなく、セイフティネット=社会インフラだということです。

政府が再保険して大規模災害の補償をカバーする

地震保険は、地震等による被災者の生活の安定を目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することで成り立っています。

こうすることで、民間の保険会社では対応できない巨大地震発生の際には、再保険金の支払いを行うために地震再保険特別会計で区分経理(お金を別にしておくこと)しています。

そして1回の地震等により政府が支払う再保険金は、毎年度、国会の議決で限度額を設定しています。

2016年4月現在、その金額は10兆9,902億円、民間保険責任額と合計した1回の地震等による保険金の総支払限度額は11.3兆円です。つまり殆ど国ですね。

10兆円といえば、だいたい、フィンランドやアルゼンチンなど中堅国の国家予算レベルです。

関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が発生した場合においても対応可能な範囲として決定されています。

保険金についてよくある誤解

補償内容は居住の用に供する建物および家財(生活用動産)です。土地は壊れませんので補償の対象にはなりません。

火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

- 全損 契約金額の100% (時価が限度)

- 半損 契約金額の50% (時価の50%が限度)

- 一部損 契約金額の5% (時価の5%が限度)

『全損』というのを見て、完全に崩れ落ちてしまわないと保険金が貰えないのかと思う人がいますが、それは間違いです。

- 全損とは主要構造部の損害の額が建物時価額の50%以上

- 半損とは主要構造部の損額の額が建物時価額の20%以上50%未満

- 一部損とは主要構造部の損額の額が建物時価額の3%以上20%未満

見た目でちゃんと立っていても、主要な梁や柱に損害が生じ、その修復に建物時価額の50%以上のお金がかかるものは全損です。

実際に修繕してから保険金を請求するのでは意味がありませんから、東日本大震災の時には航空写真・衛星写真による『全損地域』の認定や契約者の自己申告による損害調査が行われました。

法律の趣旨が地震で罹災した被災者の生活を安定させることだからです。普通の保険では無いんです。火災保険の趣旨が建物の再建である、というのとは全然違うんです。

また、地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)によって、『半損』が『大半損』と『小半損』に分割されて、さらにきめ細かく補償が受けられるようになります。

損害保険料率算出機構 HOMEホームページより

熊本地震の保険金の支払い

熊本震災では大手損保会社が『地震保険』の支払いを早くするために各社調査員の数を増強し、コールセンターの人員も増やしたと報じられていますね。

政府が再保険していて、直接的に保険会社の懐が痛まないからこそ、こういう事が出来るんです。その他の保険でこういうことはしません。

鳥取地震の保険金の支払い

被害状況、特に家財など家の中を片付けるまえに撮影しておくのがお勧めです。片付けてしまってからだと被害が少なく査定される可能性があります。

また、早めに保険会社に第一報を入れておきましょう。各保険会社のサポートセンターは24時間365日受付しています。事務処理は先着順ですから、連絡が遅くなるとその分保険金の受け取りが遅れることになります。

保険証券を紛失焼失しても保険金は貰える

地震・津波・噴火による被害は、地震保険の契約がないと保険金を受け取れませんが、契約している場合は、地震保険証券がなくても保険金の請求はできます。

契約した保険会社や代理店に確認しましょう。

契約している保険会社が分からない場合は、日本損害保険協会の地震保険契約会社照会センター日本損害保険協会 | SONPOで確認できます。

地震保険以上に安い保険はない

地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2年~5年)です。

耐火建物は安くなりますし、所在地でも地震の少ない地域は安く、地震の多い地域は高くなります。

目安としては、保険金額1,000万円あたり保険期間1年につき以下のようになっています。

- 耐火 6,000~20,200円

- 非耐火 10,600~32,600円

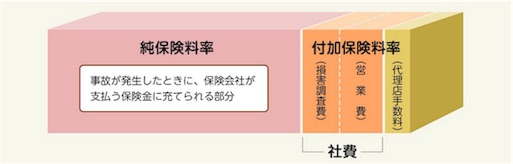

地震保険の保険料は損害保険料率算出機構 HOMEが算出した料率をそのまま適用する仕組みになっています。保険料率は保険金の支払に充てられる『純保険料率』と事業経費に充てられる『付加保険料率』で成り立っています。

そして『付加保険料率』は契約の事務処理や損害の調査などに充てられる『社費』と契約の募集を行う代理店に支払う『代理店手数料』に分けられます。

つまり、地震保険で保険会社に儲けはありません。

地震保険以上に安い保険料は無いということです。これは、社会インフラとして政府が行う地震保険の事務の代行をしているという位置づけだからです。

地震保険よりも安い保険はないです。

マンションが被害を受けても住宅ローンは残る

マンションの管理組合では建て替えの意思決定に時間がかかるので地震保険に入ってもしょうがない

建物時価の30%〜50%ぽっちの補償では家を再建できないから意味ない

なんて言う人がいますが、それは誤解です。

先ほど述べたとおり、地震保険は建物の時価をベースに保険金を計算しますけど、建物の再建の為に入る保険ではありません。

地震で被害を受けた建物を再建させる保険は、そもそも保険として成立しないんです。

それよりも、生活を再建させ家族が路頭に迷わなくて済むようにするセイフティネットなんです。

そして再建よりもクリティカルな問題があります。家が壊れても住宅ローンは減らないというごく当たり前の厳しい現実です。

もはや住めない家の住宅ローンを払い切らなければなりません。賃貸物件に住むにしても家賃が必要ですから住居費はダブルです。

これ、かなりキツいです。

そんな局面で私的整理や自己破産にならないように、地震保険は生活を再建させる助けになるのです。

貯蓄を増やしておくこと、借入額を抑えることも重要ですが、あわせて自助努力の手立てとなるのが、地震保険なんです。

住宅ローンの支払猶予を受けても元本は減らない

地震保険以外の支援制度も知っておこう

基礎支援金

- 住宅が全壊した世帯 100万円

- 住宅をやむなく解体した世帯 100万円

- 長期避難している世帯 100万円

- 大規模半壊世帯 50万円

加算支援金

- 建設・購入 200万円

- 補修 100万円

- 公営住宅以外の賃借 50万円

その他各市町村の支援

- 民間賃貸住宅の提供

- 住宅の応急修理

- 寝具その他生活必需品の配布

- 災害援護資金の貸付

- 国民健康保険料などの減免

火災保険・共済・損害保険も要チェック

まとめ

- 2016年4月18日 大手損保会社の熊本地震への対応方針について更新しました。

- 2016年10月21日 鳥取地震について加筆補足しました。

以上、千日のブログでした。

毎月更新!千日太郎の金利先読み住宅ローンランキング

毎月更新!年齢、年収別の最適住宅ローンランキング➤姉妹サイト「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」へ

| ランキング | 年齢 | |||

|---|---|---|---|---|

| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |

| 新規借入 | 20代800未満 | 30代600未満 | 40代600未満 | 50代1000未満 |

| 30代600~1200 | 40代600~1200 | 50代1000以上 | ||

| 20代800以上 | 30代1200以上 | 40代1200以上 | ||

| 借り換え | 20代借換 | 30代借換 | 40代借換 | 50代借換 |

| 団信 | 20代団信 | 30代団信 | 40代団信 | 50代団信 |

千日太郎おすすめ住宅ローン